ここ最近ろくに更新をしていなかったが、実のところ5月いっぱいの間にとある仕込みをしていたことが要因だったりする。実をいうと6月中も更新できそうもないのだが、とりあえずご了承願いたい。もともと月1ペースで更新するつもりだったブログである。

中国遼寧省の熱河層群義県層(読み方はジェホロ層群イーシェン層)と言えば、羽毛恐竜の聖地のひとつであることは有名な話であろう。シノサウロプテリクスやミクロラプトル、ディロングといった羽毛恐竜たちが産出し、学会で議論を巻き起こし続けている。

そんな義県層だが、一般的に話題に上がるのは獣脚類の皆様方ばかりである。義県層からはそれなりに多様な鳥盤類が産出しているのだが、話題に上がるのはほぼプシッタコサウルスに限られている雰囲気だ。筆者自身も特別展やテレビ番組(地球ドラマチックとか)などで取り上げられた義県層の鳥盤類といえば、ジンジョウサウルスとジェホロサウルスぐらいしか記憶にない。とはいえそこはラーガッシュテッテンの義県層である。鳥盤目でも極めて興味深い発見がされており、白亜紀前期の東アジア生態系の多様性の一端を見せつけてくるのである。そんなわけで今回は義県層から産出した基盤的鳥脚類*1のチャンミアニア(Changmiania liaoningensis)の紹介である。

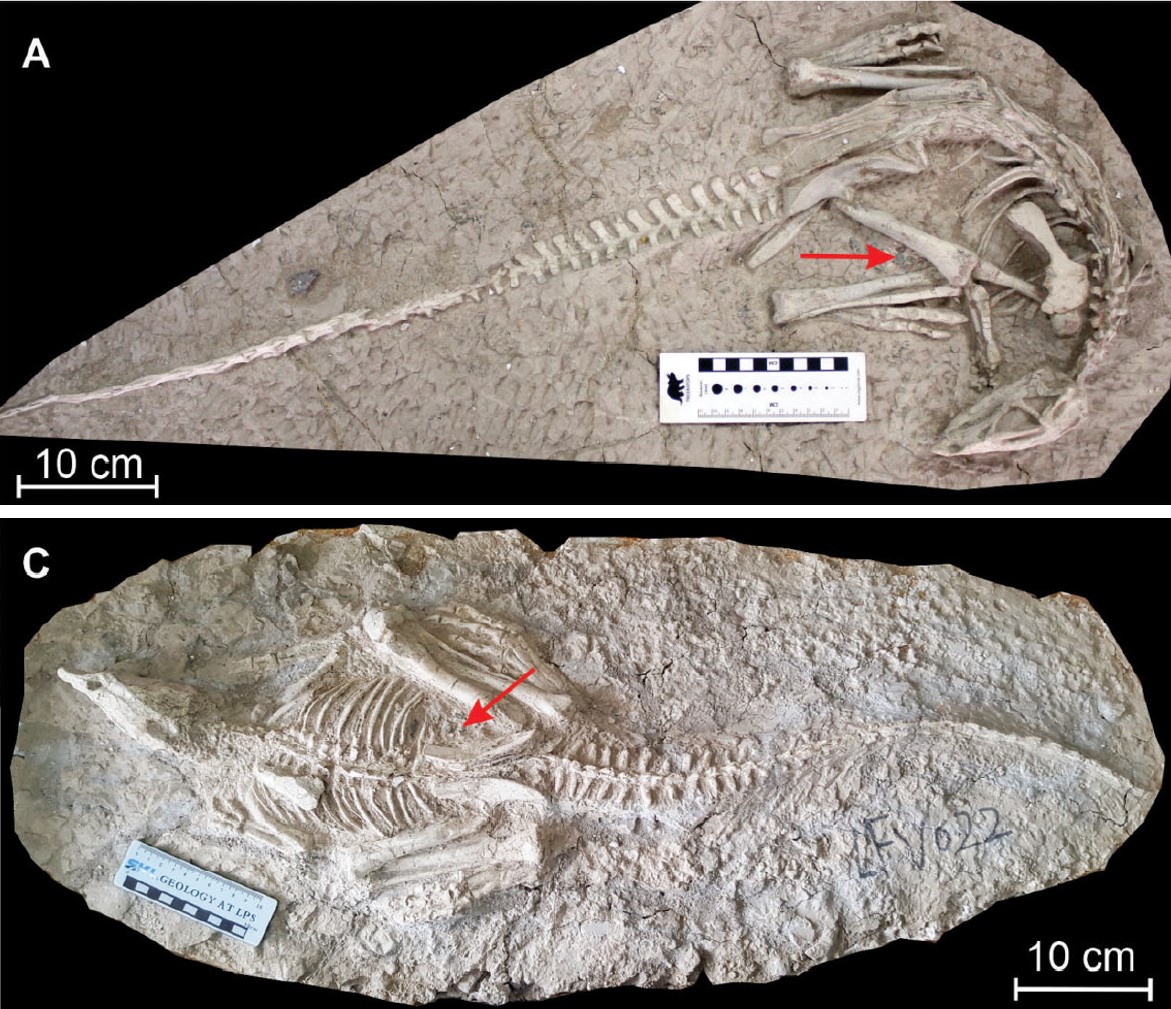

チャンミアニアの産出層は前述の通り、中国遼寧省に分布する義県層の最下部である。記載された2体分の標本(ホロタイプ:PMOL AD00114 参照標本:PMOL LFV002)はいずれも地元住民によって採集された後、遼寧古生物学博物館へ持ち込まれた。とりあえず真贋判定―――なにせ熱河層群にはアーケオラプトルというトラウマがあるのだ*2―――が行われたが、破損した化石を発見者が自力で(恐らくは接着剤か何かで)修復した以外に手を加えた痕跡は見つからなかった。そしてその化石が以下である。

C: PMOL LFV022(参照標本)。赤矢印は胃石のある場所。Yang(2020)より引用

ご覧の通り、全身骨格と呼ぶにふさわしい保存状態である。詳しくは後述するが、(自分で掘った巣穴で)休眠中に土砂災害に巻き込まれたこの恐竜に対して、中国語で「永遠の眠り」を意味する属名、チャンミアニアと名付けられた(種小名はアジアによくある地名由来である)。全身骨格2体分の情報量は凄まじく、原記載論文は詳細なモノグラフと化している。それではかいつまんで見ていこう。

まずはチャンミアニアの頭骨からだ。頭頂部に矢状の稜が存在していないことや、側面から見るとS字に見える下顎など、頭骨にはチャンミアニア固有の特徴が5つ確認されている。また、前上顎骨が広い範囲で癒合しており、この特徴は後述する穴を掘る行動への適応として解釈されている(オリクトドロメウスやゼフィロサウルスなどでも同様の特徴が見られる)。眼窩の上部にはひさしのように広がる稜線が確認されており、方形骨や頬骨、下顎の歯骨などの形質も含めて基盤的鳥脚類らしい作りであることがうかがえる。

頭骨の記載が終わったところで、次は脊椎の話である。チャンミアニアの首は基盤的鳥脚類どころか鳥盤目全体で見てもかなり短い方である。通常、鳥脚類、角竜類が9個前後の頸椎を持っているのに対して、チャンミアニアの頸椎は6個しかないのだ。鳥脚類として一風変わった(あくまで変わっているのは個数であり、骨そのものはあまり大差は見られないようだが)頸椎に対し、胴椎は基盤的鳥脚類と変わらない15〜16個の胴椎が、やはり基盤的鳥脚類では恒例の骨化腱で補強されている。仙椎はどちらの標本でも完全に癒合、一体化しており、背中側から見ると完全に棒状になっている。この為、仙椎の個数を数えることは完全に諦められている(他の鳥脚類から考えて5~6個前後ではあるだろうが)。尾椎は36個まで数えられており、全長の55%にも及んでいる。尾椎には骨化腱が全く見られず、かなり柔軟に動かすことができたかもしれない。

体軸の話が終われば、次は前後肢の話である。肩甲骨と烏口骨は癒合しており、しかもやたらゴツいのだ。肩甲骨そのものも腹側と背側の両方へ非対称に拡張され(チャンミアニア固有の特徴でもある)、結果としてチャンミアニアの肩甲骨は全体サイズに対して広い表面積を持つことになっている。ヒプシロフォドンやジェホロサウルスなどとは違い、明らかに表面の凹凸がはっきりしている肩甲烏口骨には、大量の筋肉を付着させることができたと考えられた。そこに接続する上腕骨は肩甲骨と同じ長さながら、他の基盤的鳥脚類よりは細いつくりとなっている。対して尺骨と橈骨は明らかに短く、そして太い頑丈な構造である。指は確認できる限り第1指から第3指までであり、やはりこちらも短くて丈夫な中手骨を持っていた。後肢全体の長さは前肢の2倍近くの長さがあり、走ればかなりの速さが出ただろうことが予想できる。腹部からは石英やチャートからなる胃石も発見されていた。

骨学的記載の後に来るのは、やはり系統解析である。系統解析の結果、チャンミアニアは角竜類と分岐した直後の鳥脚類(Ornithopoda)の最基盤に位置付けられることになった。同じく義県層から産出した基盤的鳥脚類であるジェホロサウルス、ハヤ、チャンチュンサウルスらはチャンミアニアより派生的な位置でジェホロサウリナエという分類群を形成しているため、とりあえず彼らのジュニアシノニムになるということはなさそうだ。分岐したタイミングが異なる恐竜が同じ時代に生息していたというのはこの時点で興味深いことであるが、ともあれ熱河層群義県層の多様性の高さを示す一端ではあるだろう。

――――――

さて、ここから先はチャンミアニアのタフォノミーやら生態の話である。

チャンミアニアの名前の由来になったのは発見時の化石姿勢によるのだが、チャンミアニアの姿勢は同じく熱河層群から産出し、睡眠姿勢をとった状態で化石化したメイ・ロングと比較された。左右対称に折りたたまれた後肢の上にしゃがんだ姿勢や折りたたまれた前肢、後方へ向いた首などはメイと共通した姿勢であり、よってチャンミアニアも休息中に生き埋めになったものとして解釈されたのである。では、チャンミアニアはどのような状況で生き埋めになったのだろうか?

これに関しては論文執筆者も頭を抱えたようだ。というのもチャンミアニアは地元農家によって発掘されたさいに堆積物がほとんど除去され、タフォノミーに関する情報がほとんど残っていないのである(このような書き方だと、おそらくは正確な産出地も不明なのだろう。商業用に採集された標本の典型的悪例である)。そんなわけでチャンミアニアのタフォノミーについては化石の姿勢や保存状態から推測することになったわけである。

ここでチャンミアニアの穴居性の話がようやっとお見えする。チャンミアニアの化石には、風化や生物浸食の影響が全く見られないこと、死後に姿勢が変わった様子が見られないことが指摘されている。この状況証拠より、チャンミアニアが巣穴をほって生活していた可能性が指摘されたのである。小型鳥脚類が巣穴をほっていたという話は2007年にオリクトドロメウス記載で初めて提唱され、その時にはゼフィロサウルス、オロドロメウスといった既知の小型鳥脚類とオリクトドロメウスと共通する特徴があるとして、これらの恐竜にも巣穴をほる生態があった可能性が指摘されていたらしい。そしてチャンミアニアの記載論文において、オリクトドロメウスのような穴居性鳥脚類や現生の穴居性哺乳類と共通する特徴がみられるとされた。これに伴い、鳥脚類としてやたら短い首ややたら頑丈な肩甲烏口骨、強力に癒合した仙椎などの特徴も、巣穴をほるための適応と考えられたのである。いわく、肩甲烏口骨に付着する発達した筋肉によって穴を掘り、癒合した仙椎は穴を掘る際に踏ん張る支えになっていたのではないかとされたのだ。とはいえチャンミアニアの後肢は前肢の2倍程度はあり、完全な穴居性というよりは休息や子育てなどで巣穴を使用し、基本的には平原を走り回る生態だったようである。

――――――

以上がチャンミアニア記載の要約抜粋である(何せモノグラフなのでめちゃくちゃ長い)。ここからは穴居性の生態なり、系統なりについてグダグダと語っていきたい。

小型鳥脚類の穴居性が指摘されたのはこれが初めてでないことはすでに言及している。もとはと言えばオリクトドロメウスのタフォノミーから発展した学説ではあるのだが、現在は割合に広く支持されている印象である。チャンミアニアの系統図ではオリクトドロメウスは省略されているのだが、近縁なゼフィロサウルスやオロドロメウスなどはOrodrominaeという分類群を形成している。オロドロミナエはチャンミアニアより一つ派生的な鳥脚類という立ち位置であり、基盤的な小型鳥脚類の間では巣穴をほる生態は案外普遍的に見られたのではないかとも想像ができる。

それどころか、穴居性自体が基盤的鳥盤類で広く見られた可能性もあったりする。論文が確認できていないのが申し訳ないが、英語版Wikipediaのプロトケラトプスのページには、プロトケラトプスも穴を掘っていた可能性が言及されている。どうもタフォノミーから派生した学説ではなく骨格の形質から可能性を指摘されているだけのようだが、これが事実であるならば鳥盤類はその進化の始まりの時点で穴居性だった可能性がある。そう思ってヘテロドントサウルスを見ればそれなりに使えそうな前肢を持っており、もしかしたらヘテロドントサウルスの時点で穴居性だった可能性もある。あるいはシレサウルス科が鳥盤類の基底部に据えられる例の仮説(本ブログで「プリオノドンティア仮説」と呼び続けているあれ)が事実であるならば、三畳紀時点で多様性の乏しい弱小勢力だった鳥盤類がT-J境界事件を乗り越えることができたのは穴居性によるものが大きいのかもしれない。

そしてもう一つ、穴居性の鳥盤類が進化の初期からいたとして、例えば白亜紀末期までその生態は維持されたのだろうか?基盤的鳥脚類はテスケロサウルスのように白亜紀末期まで生き永らえたものがいたことは確かなのだが、現状白亜紀後期で確実な穴居性鳥脚類の話は聞いたことがない。この辺りは単純に、化石の保存バイアスなどが関わっていそうであり、今後の研究進展を見守っていくよりほかにないだろう。ただし仮に三畳紀から穴居性が始まり、白亜紀前期まで維持されていたということであるならば、白亜紀後期になっていきなり穴居性が失われるということはないだろう。そのうちネメグト層やヘルクリーク層などから巣穴の中に埋まった何かの化石が産出するかもしれない。

――――――

以上、熱河層群の基盤的鳥脚類チャンミアニアと、鳥盤類の穴居性についてグダグダと語ってきた。穴居性云々にかかわらず、チャンミアニアは熱河層群における生物多様性の高さを示すとともに、熱河層群がラーガッシュテッテンであることを示す、双方の意味において重要な存在である。同時代同地域に生息していたプシッタコサウルスやジェホロサウルスといった小型植物食恐竜たちやジンジョウサウルスなどの大型植物食恐竜の幼体とはニッチが重なりそうな気もするが、どうにかして住み分けをしていたのだろう。あるいは穴居性こそが住み分けのために重要だったりするかもしれない。この高い生物多様性を保っていた要因が何だったのか、そしてそれが地域が東アジア限定だったのか、それともほかの大陸にも存在していたのかは気になるところである。

チャンミアニア本人は当時の義県層でディロングやシノカリオプテリクスなどの小型獣脚類に追われる立場だったことは容易に想像がつく。とはいえチャンミアニアの近縁種たちは穴居性を維持したり、あるいは走行性に特化したりしながら白亜紀末期まで命脈を保ち続けることになる。シノカリオプテリクスのようなコンプソグナトゥス科は途中離脱したのだが、ディロングの子孫たちとはK-Pg境界でもろともに消え去るまで共存することになった。彼らが作った巣穴から覗き見る恐竜時代はどのような景色だったのか、まだ興味が尽きることはない。

参考文献

Yang Y, Wu W, Dieudonné PE, Godefroit P. A new basal ornithopod dinosaur from the Lower Cretaceous of China. PeerJ. 2020 Sep 8;8:e9832. doi: 10.7717/peerj.9832. PMID: 33194351; PMCID: PMC7485509.

*1:ヒプシロフォドン科と言いたいところなのだが、ヒプシロフォドン科は筆者が把握しないうちに鳥脚類の基底部で側系統化してお亡くなりになったらしい。

*2:かいつまんで説明すると義県層から産出した鳥類の上半身と小型獣脚類の下半身を合成した化石が「アーケオラプトル」の名前でナショナルジオグラフィックに投稿された事件があった。のちに上半身はヤノルニスに、下半身はミクロラプトルとして記載された