水棲恐竜の代名詞と言えば、今やスピノサウルスだろう。待ち望まれた追加標本の発見後、2014年に発表された四足歩行スピノ、通称「セレノスピノ」は各所で議論を巻き起こした。そこから8年が過ぎた現在もなお、スピノサウルスの姿は変わり続け、今なお議論は止みそうにない。そんなさなかの2017年に颯爽と記載されたのがモンゴルのジャドフタ層―――ヴェロキラプトルやシチパチなどが産出した地層―――から産出したハルシュカラプトル(Halszkaraptor escuilliei)である。記載と同時にハルシュカラプトル亜科が設立され、編入されたマハカラとフルサンペスとともに、東アジアにおけるドロマエオサウルス科の多様性を示すことになった。そんなハルシュカラプトル亜科に2022年12月、新たな仲間が加わることになる。そんなわけで今回はハルシュカラプトル亜科の新属新種、ナトヴェナトル(Natovenator polydontus)と、ハルシュカラプトル亜科については筆者がぼんやり考えていることについてグダグダ語っていこう。なお今回は前回以上に輪をかけていまさらな話をしていくのだが、それについてはご理解ご了承の上読み進めていただきたい。

――――――

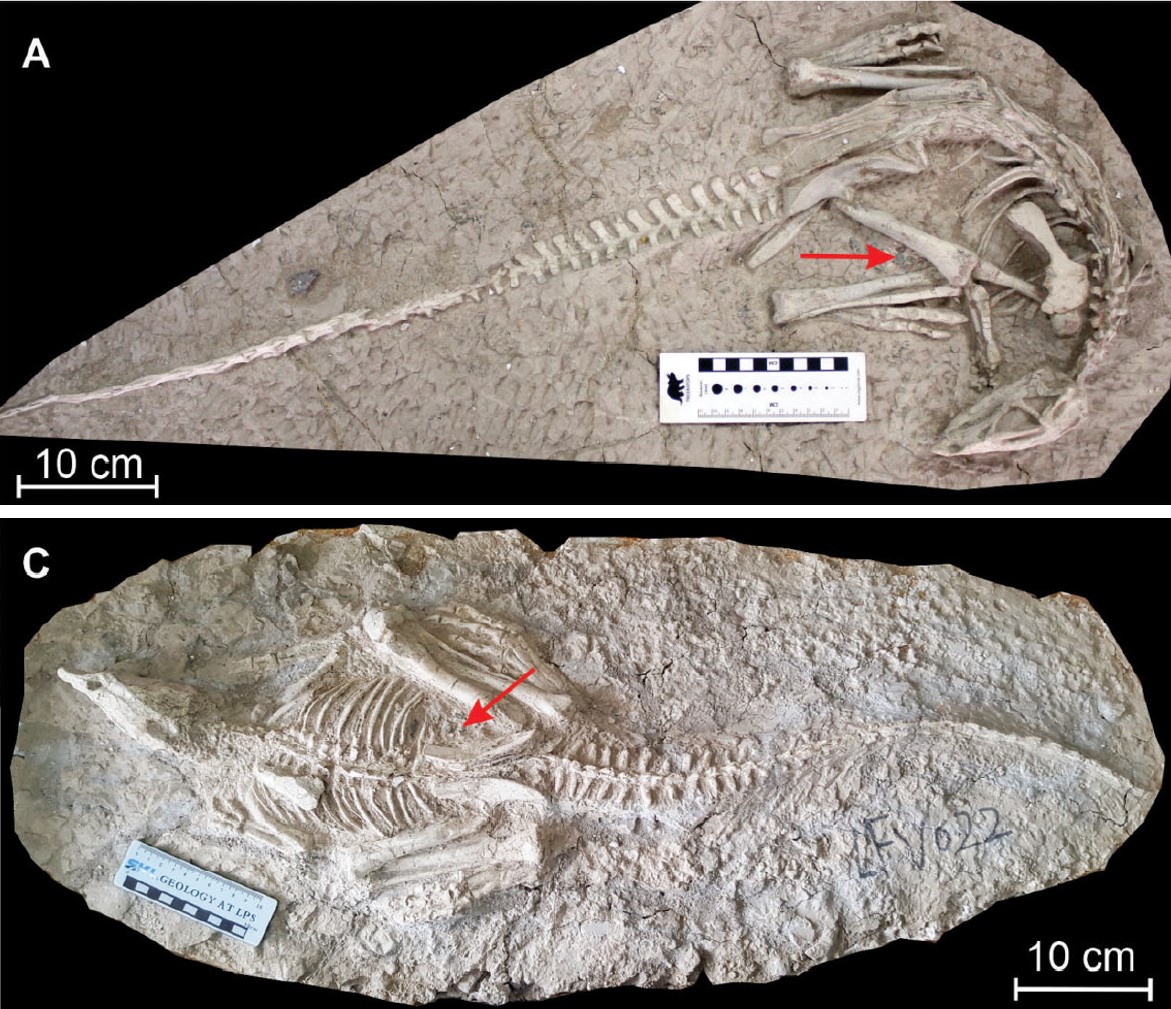

ナトヴェナトルが産出したのはモンゴル、ゴビ砂漠はヘルミンツァフに分布するバルンゴヨット層である。正直に言って聞きなじみのない地層であるにもかかわらず、記載論文では層序的な話はいっさいでてこない。一応、同エリア同層から産出したアンキロサウルス類の記載の際には上部白亜系、すなわち白亜紀後期の中期から後期カンパニアンとされている。ハルシュカラプトルが産出したジャドフタ層もおおむねカンパニアンであり、バルンゴヨット層は上位にネメグト層(マーストリヒチアン)が接している*1。このため時代的にはジャトフタ層よりも新しい地層であるようだ。完全な頭骨を含めた全身の大部分が化石として産出した(ただし左後脚がごっそり欠落していたり、右前脚の肘から先もないなど、けして完全な化石ではない)。頭骨が若干変形を受けている以外は、変形も少なくおおむね生存時の形態をほぼ反映していると言っていいだろう。

このように完全な化石が産出したためか、原記載論文の割には割合に詳細な骨学的記載が行われた。ホロタイプ標本(MPC-D 102/114)の記載に基づき、ナトヴェナトルの固有の特徴はおもに以下の通りとされている*2。

・前上顎骨歯13本が密集する一方で、上顎前歯は3本と減少している

・前後に長い外鼻孔(前眼窩窓より前の頭蓋骨の30%を占める)

・頚椎が非常に細長い

それではナトヴェナトルの骨格を見ていこう。頭骨はわずかに圧縮を受けているが、おおむね原形を保っている美しい保存状態である。前後に長い外鼻孔はナトヴェナトルの特徴の一つだが、この特徴は他のドロマエオサウルス類には見られない代わりに、イクチオルニスなど(おそらく魚食性)の鳥類に共通してみられているようだ。頭骨の外形や吻部に見られる多数の穴(神経や血管を通す穴と考えられている)、小さいながらも密集した歯などは他のハルシュカラプトル亜科(マハカラとフルサンペスの産出量が大変にショボい都合上、ほぼハルシュカラプトルのみが比較対象)と共通しているが、外鼻孔がより後方に位置されていたり、前上顎骨歯の数が13本(ハルシュカラプトルは11本)となっていたりするなど、ハルシュカラプトルとは異なる形質が多々確認されている。

頚椎は第5頚椎が欠損しているが、それ以外はきれいに産出した。一つ一つの頚椎が長く伸びているため、他ドロマエオサウルス類よりも首は長く、胴体の長さ(胴椎の合計)よりも長い首をしていたようだ。胴椎および肋骨の全体的な形状(流線形)や細かい特徴はヘスペロルニスなどの潜水を行う鳥類と酷似していた。近位尾椎の形状はハルシュカラプトル亜科に典型的な形状をしていたようである。

前後肢はあまり産出していないためか、記述は割とあっさりしたものになっている。上腕骨は遠位方向に平らかつ全体の比率としてはやや小さめとなっており、第3中手骨は頑丈であるなど、ハルシュカラプトル亜科に共通の特徴が確認されている。大腿骨も後方に隆起が存在しており、やはりハルシュカラプトル亜科の特徴を有していた(シックルクローは産出していないようである)。

化石の記載が終われば次は系統解析であるわけだが、ナトヴェナトルは順当にハルシュカラプトル亜科の派生的な分類群としてフルサンペスおよびマハカラと多系統をなした。この系統ではハルシュカラプトル亜科はドロマエオサウルス類の最基盤に位置付けられ(時点がウネンラギア亜科、ついでミクロラプトル亜科が位置付けられる)、ハルシュカラプトルはナトヴェナトルの一つ下、すなわちハルシュカラプトル亜科の最基盤に位置付けられた。ハルシュカラプトルが産出したジャドフタ層はナトヴェナトルが産出したバルンゴヨット層の下位に位置するため、系統解析の結果はそれぞれの生息時代にほぼ適合しているといっていいだろう。

そして議論の項目では、ナトヴェナトルの生態について考察されている。いわく、小さい多数の歯、吻部に集中する神経腔、長い首、流線形の胴体など、ナトヴェナトルに確認された特徴の多くが現生の潜水性鳥類やタニストロフェウスや首長竜などの潜水をしていたと考えられる絶滅生物にも共通してみられると指摘されたのである。このことから、ナトヴェナトルが潜水が可能な半水生の獣脚類であったこと、ハルシュカラプトルは半水生への移行段階にあったことが論文で主張された。またジャドフタ層の時代からバルンゴヨット層の時代まで約400万年間、半水生のニッチがハルシュカラプトル亜科に受け継がれていたことを証拠として、非鳥類恐竜の多様性と潜水性鳥類との収斂進化を指摘して論文が閉められた。

――――――

さて、ここからは妄想パートである。ナトヴェナトルが所属するハルシュカラプトル亜科が潜水遊泳が得意、少なくとも河川生態系に強く依存した恐竜であったという前提条件のもと(なにせこの前提を考え直そうとしたことが、この記事がお蔵入りした直接の要因である)、以下のようなことを考えてみたい。

まず一つ目は、ハルシュカラプトル亜科がなぜ河川生態系に依存するようになったのか、ということである。河川環境に適応した獣脚類という時点で恐竜としては非常に珍しい分類群であるハルシュカラプトル亜科だが、冒頭で述べた通りスピノサウルス科も河川環境に適応した分類群である。鳥盤類ではコリアケラトプスが河川環境への適応が指摘されていたり、ハドロサウルス類が半水生であることが指摘されていたりと、河川環境への適応というのは恐竜の中ではそれなりに発生している。そこには何かしらの要因がありそうな気がするが、ハルシュカラプトル亜科の場合は何が要因となって河川環境へ適応したのだろうか?

思い浮かぶのは環境と他獣脚類の影響である。ハルシュカラプトルが産出したジャドフタ層の堆積環境は、かなり乾燥した陸上環境とされている。厳しい環境故に(植物食しかり肉食しかり)大型恐竜はジャドフタ層にはほとんどおらず、上記捕食者(ジャドフタ層ならば頂点捕食者と言って差し支えない)にはヴェロキラプトルとツァガーンがついていた。そんな中で複数種のドロマエオサウルス類が共存するために、点在していた三日月湖などの河川環境へと活路を求めた存在がハルシュカラプトル亜科だったのではないかと考えることができそうだ。ハルシュカラプトル亜科の進化を考えるうえで環境要因、そして同地域に生息していた他ドロマエオサウルス類(ほぼヴェロキラプトル一択だが)の影響は強いと見ていいだろう。

そして二つ目に、ハルシュカラプトル亜科が今後ネメグト層で産出する可能性についてである。現在ハルシュカラプトル亜科が産出している地層と言えば、ハルシュカラプトルとマハカラが産出したジャドフタ層と、ナトヴェナトルとフルサンペスが産出したバルンゴヨット層に限られる。ネメグト層でドロマエオサウルス類といえば全長2mのアダサウルスしか命名されていないが、英語版Wikipedia情報によれば他にも断片的なドロマエオサウルス類化石の報告はあるようだ。加えてネメグト層の時代はそれ以前の時代よりも湿潤な環境であったとされており、河川環境には事欠かなかったと考えられている。であるならばネメグト層こそがハルシュカラプトル亜科の本番ととらえることもできそうである。一応ネメグト層からはワニ類の化石が産出しているが、現生潜水性鳥類であるカイツブリ科はワニ類と生息地域が重なっているらしい(ちゃんと調べたわけでは無いが)ため、ネメグト層にワニ類がいてもハルシュカラプトル亜科にはなんの問題もないだろう。タルボサウルスやサウロロフスといった大物が目を引くネメグト層だが、オクソコを始めとした複数種のオヴィラプトロサウルス類のように小型の恐竜も産出しているのだ。あるいは上記に上げた断片的なドロマエオサウルス類のいずれかに、ハルシュカラプトル亜科が紛れ込んでいる可能性もありうるだろう。

――――――

以上、本当は記載論文投稿直後にやりたかったナトヴェナトルの紹介およびハルシュカラプトル亜科についての妄想語りであった。界隈に衝撃を与えたハルシュカラプトル記載だが、現在ではハルシュカラプトル亜科の存在は普通に受け入れられている。ジャドフタ層限定の存在かと思いきやナトヴェナトルという形でバルンゴヨット層にも存在していたことが明らかとなる中、ネメグト層でハルシュカラプトル亜科の産出を期待する気持ちは(個人的に)増す一方である。

ゴビ砂漠でハルシュカラプトル亜科として一定の繁栄を保った潜水性ドロマエオサウルス類だが、他地域―――例えばララミディア―――はどうだろうか。小型生物は化石化の過程で失われやすくなかなか化石には残らないことは、当ブログの読者様であれは既知の内容であろう。ないものを語るわけにはいかないが、常に予想の斜め上を飛んでいく古生物学のことだ。その地層では見られない、しかし何だかデジャブを感じる化石がひょっこりと産出するかもしれない。そうなれば、我々が知らなかった世界が新しく見えてくることだろう。

Lee, S., Lee, YN., Currie, P.J. et al. A non-avian dinosaur with a streamlined body exhibits potential adaptations for swimming. Commun Biol 5, 1185 (2022). https://doi.org/10.1038/s42003-022-04119-9